Perché è importante che all’interno dell’educazione ambientale si parli di riscaldamento globale? Perché il riscaldamento globale ha implicazioni profonde per la vivibilità sulla Terra e causa cambiamenti climatici significativi come l’innalzamento del livello del mare, eventi meteorologici estremi, e perdita di biodiversità. Questi fenomeni minacciano gli ecosistemi naturali e influenzano la sicurezza alimentare, l’accesso all’acqua potabile, la stabilità socio-economica globale.

Tuttavia, una risposta che preferisco dare a quella domanda è che parlare di riscaldamento globale offre anche la possibilità di comprendere meglio il funzionamento del nostro pianeta, di scoprirne dettagli e navigare attraverso la sua complessità in modo interdisciplinare.

Partendo dalla definizione letterale di riscaldamento globale (“aumento della temperatura media su tutta la Terra”), si può entrare nelle pieghe dell’argomento e affrontare la questione da un punto di vista molto tecnico oppure spaziare tra diversi ambiti come l’ambiente, la società, l’economia e la salute, poiché il clima interagisce con tutte queste sfere e la crisi climatica le sta condizionando tutte.

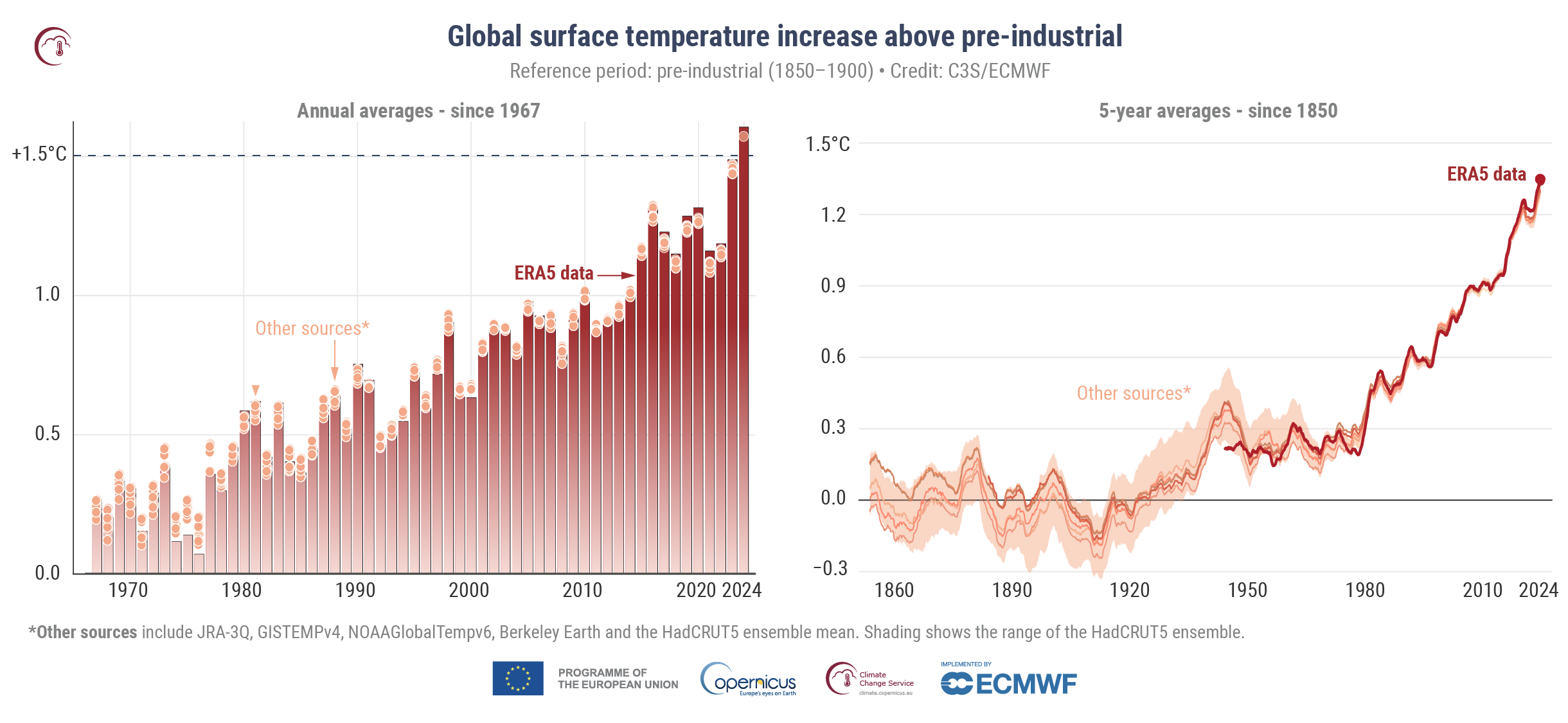

Se stiamo tra le pieghe, una possibile domanda è: a quale temperatura ci si riferisce quando si parla di riscaldamento globale? In molti casi, alla temperatura media superficiale (la temperatura dell’aria vicino alla superficie terrestre), come mostrato nel grafico sotto – ma ciò non significa che non si analizzi anche quella dei mari o dei suoli.

Aumento della temperatura superficiale globale dell’aria rispetto al periodo di riferimento preindustriale (1850-1900), sulla base di diversi dataset di temperature globali mostrati come medie annuali dal 1967 (a sinistra), e come medie quinquennali dal 1850 (a destra) (C3S / ECMWF).

Il grafico, parte del recente rapporto del servizio Copernicus sullo stato del clima, mostra l’evoluzione della temperatura media superficiale dal 1967 al 2024 (a sinistra), e in un periodo ancora più lungo che parte dal 1850 (a destra). Oltre a evidenziare che il 2024 è stato l’anno più caldo di sempre battendo il record del 2023, si nota una chiara tendenza a lungo termine al rialzo delle temperature – che sappiamo essere dovuto all’accumulo in atmosfera di gas serra prodotti dalle attività umane – con oscillazioni tra un anno e l’altro che riflettono la variabilità naturale a breve termine del clima. Ecco, dunque, una seconda piega da esplorare: il clima muta per l’azione di cause “esterne”, dette anche forzanti (tra quelle antropiche ci sono le emissioni di gas serra, tra quelle naturali le eruzioni vulcaniche e l’attività solare), ma anche per una sua variabilità “interna” che è tipica dei sistemi complessi come il clima. Infine, la temperatura di quel grafico è presentata, come quasi sempre accade, in termini di anomalia (cioè scostamento) rispetto a una media di riferimento o periodo base, che è un intervallo di trent’anni, come nei periodi 1961-1990 o 1991-2020, oppure il periodo preindustriale (1850-1900) nel caso della figura. Quanti dettagli ancora avrei potuto far risaltare partendo da questo unico grafico… E invece mi fermo per dare uno spunto anche sull’importanza di esplorare, ad esempio a scuola sfruttando le varie materie, la questione climatica a 360 gradi, passando dal concetto di riscaldamento globale a quello più esteso di cambiamento climatico.

Quest’ultimo esprime le variazioni a lungo termine che si osservano non solo nella temperatura, ma anche nelle tante altre variabili (come precipitazioni, neve, acidità degli oceani, estensione e volume dei ghiacci ecc.) che descrivono il sistema climatico in tutte le sue componenti (atmosfera, idrosfera, criosfera, biosfera, superficie terrestre e, perché no, antroposfera). Far capire che queste componenti sono tra loro interconnesse, e che il cambiamento in una di esse può ripercuotersi su un’altra in modi non sempre facili da prevedere, e che in questa rete di connessioni ci siamo anche noi essere umani – non solo come forzanti in grado di modificare il clima ma come soggetti che ne subiscono i cambiamenti (in alcune regioni del mondo già in modo devastante), è un aspetto interessante e importante da evidenziare. Ragionare sugli impatti, su come si differenziano da una regione all’altra o da una fascia di popolazione a un’altra, sulle azioni di contrasto che includono mitigazione e adattamento, sono altri punti da non trascurare.

Infine, parlare di riscaldamento globale a scuola – ma non solo a scuola – utilizzando come supporto i dati scientifici e ricordando in cosa consiste il metodo scientifico aiuta a demistificare il problema, contrastando la disinformazione e promuovendo un approccio critico alla realtà.

Elisa Palazzi

Elisa Palazzi è professoressa associata all’Università di Torino, dove insegna Fisica del clima. Studia il clima e i suoi cambiamenti nelle regioni di montagna, sentinelle del cambiamento climatico. Insieme a Federico Taddia è autrice del libro Perché la Terra ha la febbre? (Editoriale Scienza, 2019) e del podcast Bello Mondo da cui è nato il libro Bello Mondo. Clima, attivismo e futuri possibili: un libro per capire quello che gli altri non vogliono capire (Mondadori, 2023). Con Sara Moraca ha scritto Siamo tutti Greta. Le voci inascoltate del cambiamento climatico (Edizioni Dedalo, 2022).