Settembre, andiamo. È tempo di… Questo inizio di anno scolastico 2024-25 mette sotto i riflettori il ruolo della scuola nei processi di socializzazione e integrazione nella cittadinanza delle nuove generazioni multiculturali, dato il dibattito politico sullo Ius scholae, ovvero la rinnovata proposta di vincolare all’integrazione scolastica l’acquisizione della cittadinanza italiana per i minori stranieri.

Eppure, la presenza degli alunni con CNI (Cittadinanza Non Italiana), come vengono definiti e identificati statisticamente e giuridicamente, non è certo una novità. D’altro canto, le analisi longitudinali che ho approfondito nei report elaborati da Fondazione ISMU-ETS per il ministero dell’Istruzione e del Merito dal 2010 al 2022, e negli annuali rapporti ISMU sulle migrazioni, evidenziano le evoluzioni di un fenomeno migratorio di lungo periodo, in cui si innestano traiettorie individuali di inserimento scolastico che presentano notevoli differenze, ma anche somiglianze con quelle degli autoctoni. Gli alunni CNI sperimentano in Italia – come del resto accade anche a livello internazionale – diseguali opportunità in istruzione, mostrando tuttavia molteplici risorse e capacità di resistenza.

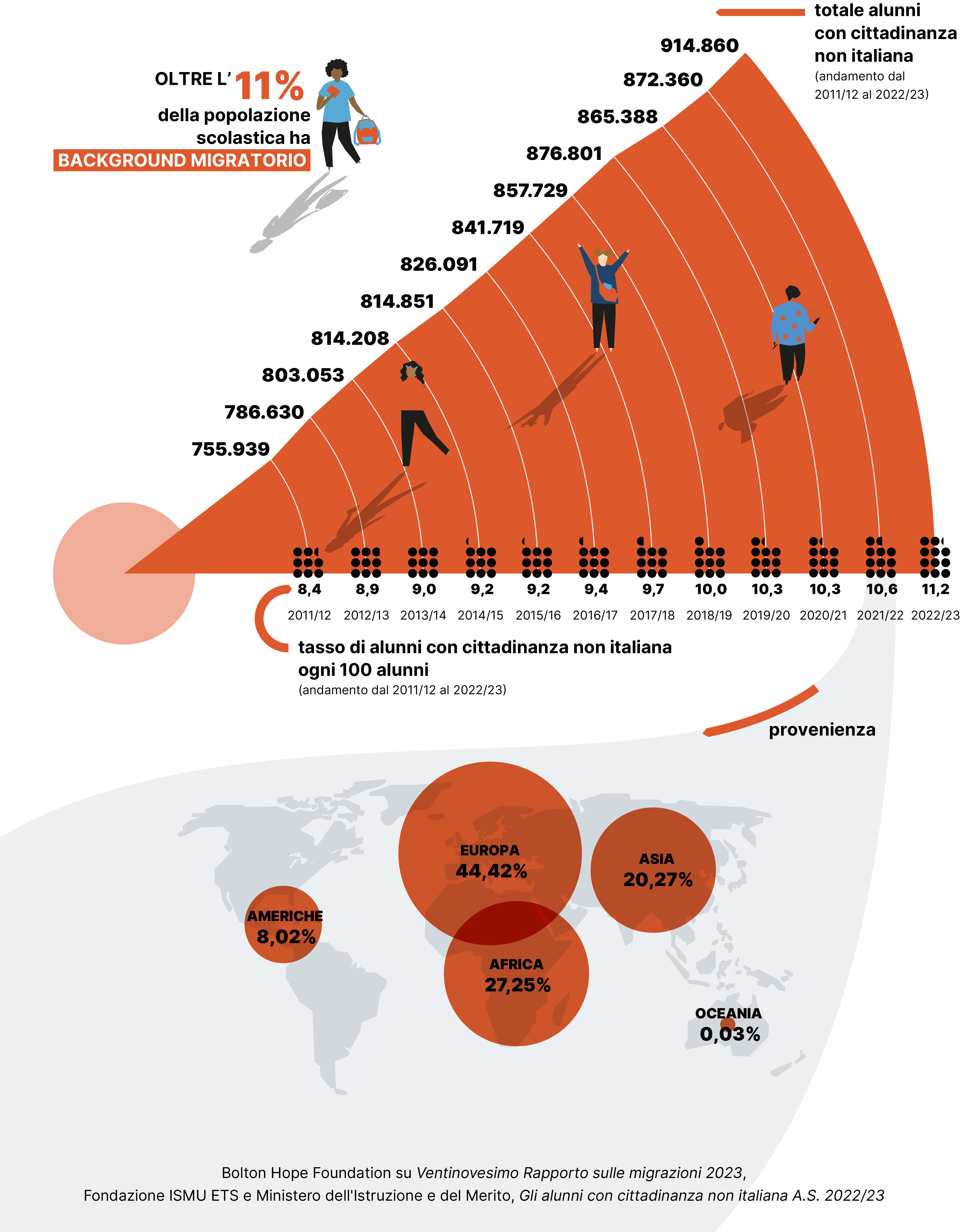

Durante il primo quarto di secolo, gli alunni CNI sono arrivati a superare le 900.000 presenze: dal 2019 abbiamo proposto di identificare questo gruppo con la dicitura “alunni con background migratorio”, proprio in riferimento alla varietà di esperienze, processi, provenienze e origini di persone che non necessariamente hanno sperimentato in forma diretta la migrazione e sono nate all’estero.

Nel complesso, il numero degli studenti con background migratorio è cresciuto costantemente nel tempo, a parte alcuni rallentamenti e battute d’arresto: se consideriamo gli alunni inseriti nei livelli scolastici compresi dalle scuole dell’infanzia alle scuole secondarie di secondo grado, osserviamo un incremento notevole che ha portato, nell’anno scolastico 2022-23 a raggiungere un’incidenza sul totale della popolazione scolastica dell’11% (si veda la tavola 1, La composizione delle classi italiane).

Infografica Scuola e migrazione: che cosa ci dicono i numeri, tavola 1: La composizione delle classi italiane (© Bianco Tangerine)

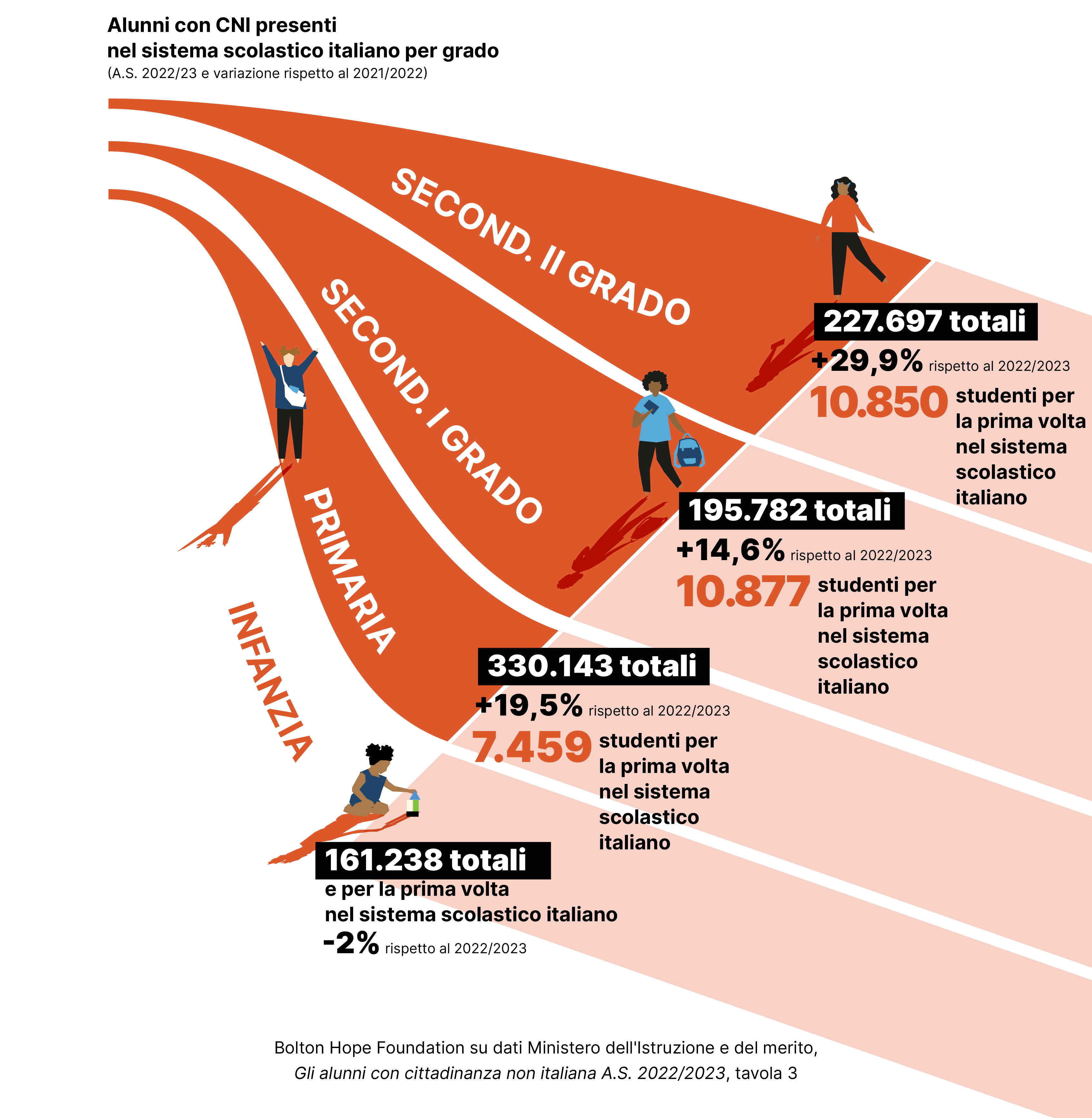

Il gruppo più numeroso di alunni con background migratorio frequenta la scuola primaria, anche se alle secondarie si osserva un certo dinamismo. I dati longitudinali ci mostrano, infatti, una crescita rapida ed esponenziale dei frequentanti di origine immigrata nelle scuole superiori (si veda la tavola 3, Come si distribuiscono nelle fasce scolastiche), elemento già sottolineato nel rapporto dell’anno scolastico 2010-11 intitolato Verso l’adolescenza e che anticipava la tendenza alla stabilizzazione dei flussi di minori di origine immigrata, cresciuti attraverso il sistema scolastico italiano e approdati alle scuole superiori.

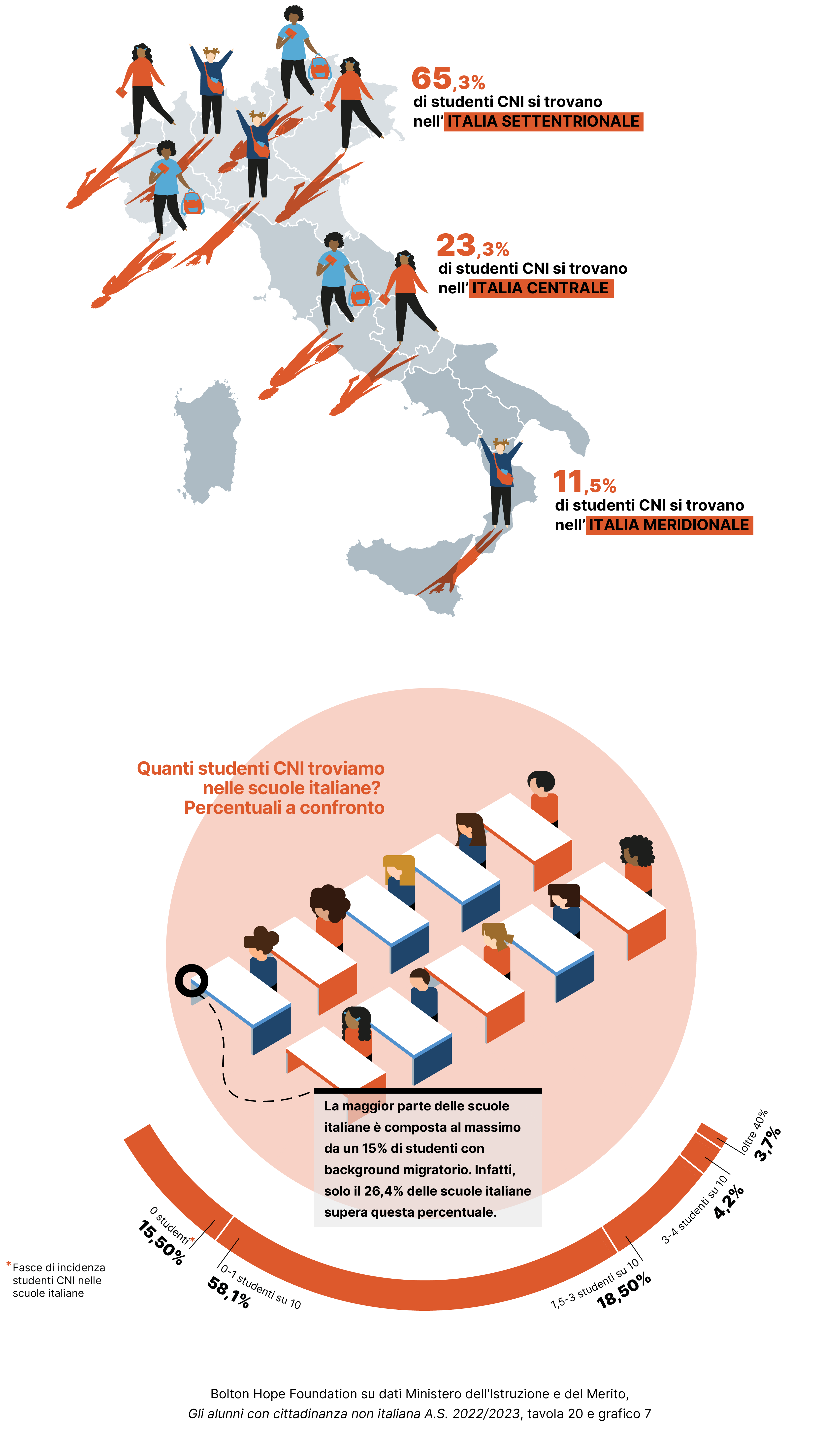

Altro aspetto caratteristico di questo gruppo è la pluralità di provenienze (si veda la tavola 1, La composizione delle classi italiane), con una notevole predominanza numerica di allievi originari dell’Est Europa, appartenenti alle più ampie e antiche comunità di immigrati in Italia (per esempio rumeni e albanesi) oppure arrivati più di recente (ucraini). Significativa a livello numerico è anche la presenza di alunni di origine nordafricana (in particolare Marocco, Egitto, Tunisia), e una rappresentanza di alunni (e famiglie) cinesi, indiani e altri di origine asiatica, tutti gruppi di lungo insediamento in Italia. Alte quote di alunni con background migratorio sono ospitate dalle scuole più multiculturali, sparse a macchia di leopardo sul territorio nazionale (si veda la tavola 2, Percentuali e geografia della migrazione nella scuola), data una migrazione di adulti caratterizzata dal policentrismo ovvero concentrata in alcune regioni del Nord (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ecc.), in grandi centri metropolitani (Roma, Milano, Torino ecc.), ma anche città di media e piccola dimensione, aree urbane ma anche valli o aree rurali. D’altro canto, la geografia scolastica segue la geografica economica e migratoria del Paese, ovvero non è indipendente dall’attrattività e dalle condizioni territoriali più o meno favorevoli all’insediamento di famiglie con figli. Ciò spiega come mai un quarto degli alunni immigrati o con background migratorio frequenti le scuole lombarde, regione che accoglie anche circa un quarto dei migranti presenti in Italia.

In base al numero di stranieri a scuola in rapporto al totale della popolazione scolastica, il primato invece spetta all’Emilia Romagna, in cui la presenza diffusa di giovani generazioni di origine immigrata sul territorio è visibile e radicata dentro e fuori la scuola. Oltre ai fattori di attrazione, i cosiddetti pull factors, ci sono altre dinamiche migratorie che si intrecciano con le reti etniche che, nel tempo, hanno portato alla concentrazione di alcune comunità in territori specifici (e pertanto anche nelle scuole di quei territori): si pensi ai cinesi a Prato, gli ecuadoriani a Genova, i bengalesi a Roma, gli indiani tra Parma e Reggio Emilia, i marocchini a Torino, i tunisini a Mazara del Vallo ecc.

Infografica Scuola e migrazione: che cosa ci dicono i numeri, tavola 2: Percentuali e geografia della migrazione nella scuola (© Bianco Tangerine)

Infografica Scuola e migrazione: che cosa ci dicono i numeri, tavola 3: Come si distribuiscono nelle fasce scolastiche (© Bianco Tangerine)

Questi dati richiamano l’annosa questione dell’eccessiva concentrazione degli alunni non italiani in specifici territori, scuole, plessi o classi, argomento tanto dibattuto quanto affrontato (si pensi alla Circolare Ministeriale 2/2010, “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”), considerando i rischi socioeducativi conseguenti alla segregazione degli alunni svantaggiati in contesti scolastici, da cui spesso i nativi fuggono e in cui pare abbassarsi la qualità dell’offerta formativa.

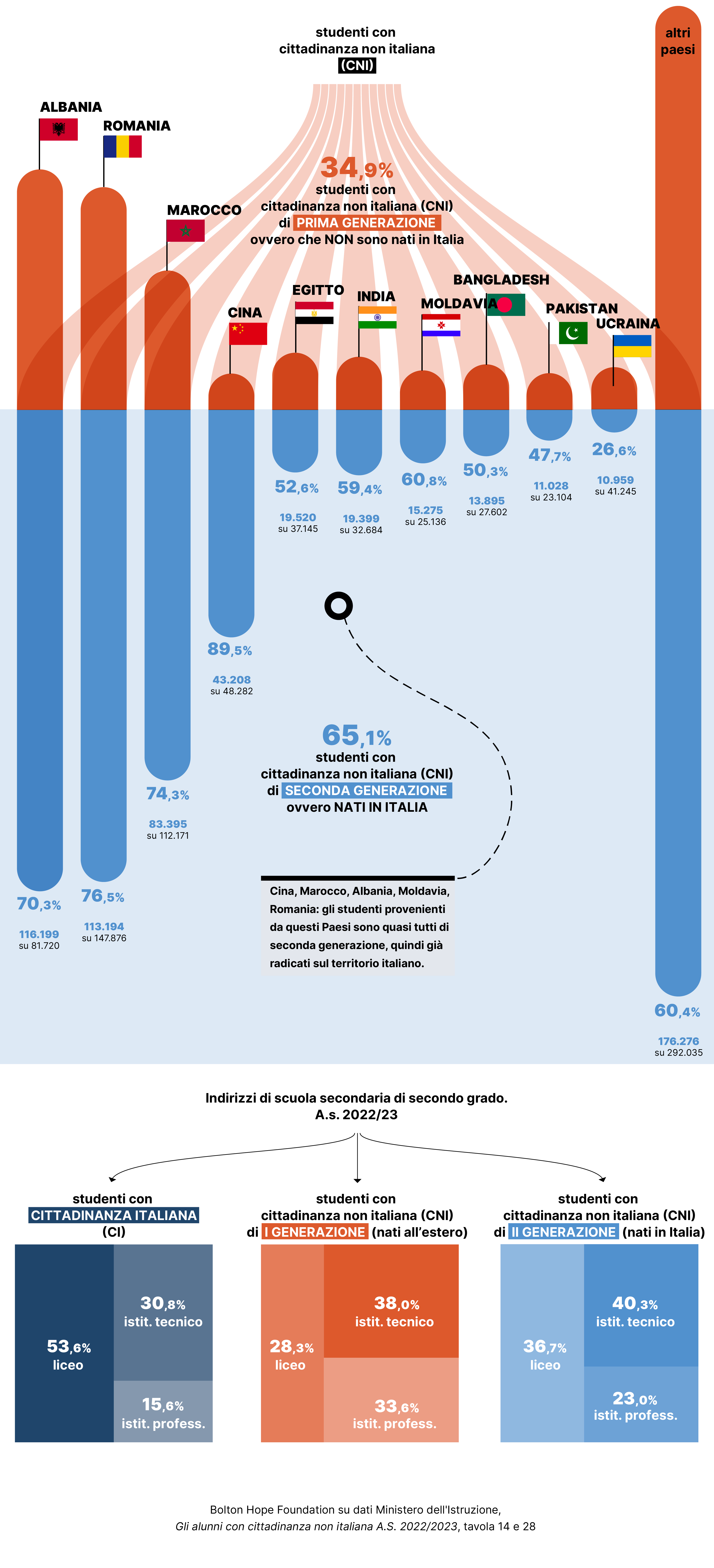

I dati mettono in luce che le scuole italiane frequentate da oltre il 30% di alunni con background migratorio si attestano attorno al 7% (si veda la tavola 2, Percentuali e geografia della migrazione nella scuola). Queste scuole, tra l’altro, prevalentemente dell’infanzia e del primo ciclo, si distinguono per una presenza ampia di studenti di seconda generazione, ovvero di nati in Italia da genitori immigrati, seppure senza cittadinanza. I nati in Italia censiti dalle statistiche scolastiche ufficiali dal 2007-08 rappresentano ben più della metà degli iscritti con cittadinanza non italiana (oltre il 65%), e la percentuale sale nelle comunità di antica immigrazione in Italia (ad esempio tra i cinesi, marocchini, romeni, albanesi, filippini ecc.), mentre scende tra i gruppi aumentati in modo significativo in tempi recenti, come tra gli ucraini la cui componente maggioritaria è quella dei NAI (NeoArrivati in Italia) di recente ingresso nella scuola italiana, a causa dei recenti flussi conseguenti al conflitto russo-ucraino (si veda la tavola 4, Prima o seconda generazione? La popolazione che cambia).

Al di là di questo quadro descrittivo, differenziato e mutato nel tempo, sono da considerare divari, problemi e disuguaglianze educative che questi minori si sono trovati ad affrontare. Il dato più preoccupante è il ritardo scolastico (si veda la tavola 5, Esiste divario scolastico tra studenti con cittadinanza non italiana e studenti italiani?): seppure si sia dimezzato negli anni, il fenomeno è persistente e, soprattutto, la gravità emerge se si comparano i dati relativi a italiani e stranieri nei diversi livelli scolastici. Anche alla primaria, il 10% fra gli iscritti non italiani è in ritardo di un anno o più – aspetto che indica un ritardo costruito in ingresso nel sistema scolastico italiano a causa della transizione dall’arrivo da una scuola estera, e non frutto di bocciature o fallimenti scolastici. Invece, la metà degli iscritti stranieri che sono in ritardo nella secondaria di secondo grado può prefigurare esperienze di insuccesso, disagio e possibile abbandono precoce degli studi per molti.

Infografica Scuola e migrazione: che cosa ci dicono i numeri, tavola 4: Prima o seconda generazione? La popolazione che cambia (© Bianco Tangerine)

Infografica Scuola e migrazione: che cosa ci dicono i numeri, tavola 5: Esiste divario scolastico tra studenti con cittadinanza non italiana e studenti italiani? (© Bianco Tangerine)

Le disparità emergono anche nella transizione dal primo al secondo ciclo di istruzione: a causa delle difficoltà linguistiche, i ritardi, le risorse socioeconomiche e culturali più limitate, la popolazione scolastica straniera è stata nel tempo orientata verso le filiere tecnico-professionali che consentono un più rapido inserimento nel mondo del lavoro (si veda la tavola 5, Esiste divario scolastico tra studenti con cittadinanza non italiana e studenti italiani?). Tali scelte, proposte dai docenti e/o preferite dagli stessi allievi e dalle famiglie, ci permettono di ragionare su possibili fattori di discriminazione sulla base dei fattori ascritti. Gli italiani, invece, in maggioranza, si iscrivono ai licei, scegliendo solo in seconda battuta tecnici e professionali. Dal canto loro, negli ultimi anni le seconde generazioni tendono ad avvicinarsi nelle scelte agli autoctoni, scegliendo in misura quasi uguale istituti tecnici e licei. Fra i nati all’estero hanno peso maggiore ostacoli che non permettono sempre scelte corrispondenti alle performance o ai desideri, e li portano a scegliere istituti tecnici e professionali. A parità di esiti, in particolare, il sistema scolastico italiano deve ancora attrezzarsi per sostenere nel passaggio ai licei gli allievi con background migratorio che mostrano performance eccellenti.

D’altro canto, questi studenti non sono certo privi di qualità e competenze. I dati INVALSI relativi ai test della classe quinta della secondaria di secondo grado (si veda la tavola 5, Esiste divario scolastico tra studenti con cittadinanza non italiana e studenti italiani?) mostrano come i problemi maggiori si rilevino nelle competenze in italiano, dove i nati all’estero e in Itala raggiungono risultati significativamente inferiori rispetto a un allievo-tipo italiano. Minore è invece il divario rispetto ai nativi in matematica e, addirittura, la prima generazione va un po’ meglio della seconda, quasi ad alludere che la scolarizzazione totale in Italia non cambia più di tanto l’apprendimento logico-matematico. Infine, sull’inglese il quadro cambia notevolmente, con le prime generazioni seguite dalle seconde che superano di misura gli italiani nelle performance di ascolto e lettura.

Questi dati ci dimostrano come da un lato il processo migratorio non costituisca sempre un ostacolo nei processi di apprendimento, ma possa essere un’esperienza che rafforza certe competenze come quelle nelle lingue straniere, incrementando la predisposizione all’acquisizione di competenze plurilingue. Dall’altro, possiamo osservare come il percorso scolastico in Italia possa fare (o meno) la differenza nell’acquisizione delle competenze di base, rilevandoci meccanismi di funzionamento del sistema che possono ridurre in maniera significativa le disparità di partenza, creando chance di successo e possibilità di continuazione degli studi nel lungo periodo, così come confermando o amplificando le disuguaglianze di partenza.

La sfida della scuola nei confronti delle disuguaglianze etniche (ma anche socioeconomiche, culturali ecc.) in istruzione è ancora aperta e tutta da affrontare e accompagnare, seguendo i cambiamenti e le novità che i flussi migratori stanziali o recenti apporteranno.

Mariagrazia Santagati

Mariagrazia Santagati è professoressa associata in Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica. I suoi campi di studio spaziano dall’educazione alle donne e alle migrazioni e all’approccio biografico. È anche responsabile scientifico del settore Educazione della Fondazione ISMU, e per l’editore Vita e Pensiero è direttrice della collana “Donne in sociologia” e co-direttrice (con Maddalena Colombo) della collana “Quaderni CIRMiB Inside Migration”.